補助金申請のコンサル会社として最大規模だった北浜グローバル経営株式会社が経営破綻しました。

今回のメルマガでは、同社の倒産とその影響、補助金支援を行うコンサルタントを選ぶポイントについて解説します。

| 目次 |

| 1.北浜グローバル経営株式会社の倒産

2.倒産の要因 3.倒産による影響 4.コンサルタントの選び方 5.まとめ |

5月24日に、補助金の申請支援を主な業務としていた「北浜グローバル経営株式会社」が経営破綻しました。

上記、帝国データバンクの記事を要約すると以下の通りです。

「関西圏を中心に事業を展開し、2020年3月期の年収入高は、約2億2,000万円から2023年3月期には約35億8,500万円に増加した。しかし、事業拡大に伴い大阪のビジネス中心地に本店を移転し、スタッフ増員で対応したものの、補助金審査の厳格化により案件進行が遅れ、資金繰りが急速に悪化。金融機関からの借入金や経費削減策を講じたが、状況は好転せず今回の措置となった。」

つまり、審査の厳格化や採択後の事務局手続きの遅延により倒産したようです。

以下、倒産の要因について考察します。

1)要因①―事業再構築補助金の環境変化

事業再構築補助金は、コロナ禍の影響で業績が悪化した企業が事業を再構築してV字回復することを支援する目的で開始されました。しかし、コロナ禍が落ち着き、制度内容が大きく見直され、事業再構築補助金の申請支援に重きを置いていた同社の経営を大きく傾けたことは異論の余地がありません。

事業再構築補助金は、申請者数の増加や人手不足の影響もあり、事務局の対応が極めて遅い状況でした。さらに、不正受給を防ぐため審査基準が厳格化され、1件あたりの審査にも時間がかかっていました。これらによって補助金の入金が想定より遅くなり、同社の主要収益源であった成功報酬の入金も遅れたと考えられます。

では、審査等の遅れだけが倒産の要因だったのでしょうか。

他にもいくつかの要因が考えられます。

2)要因②―採択者数の減少

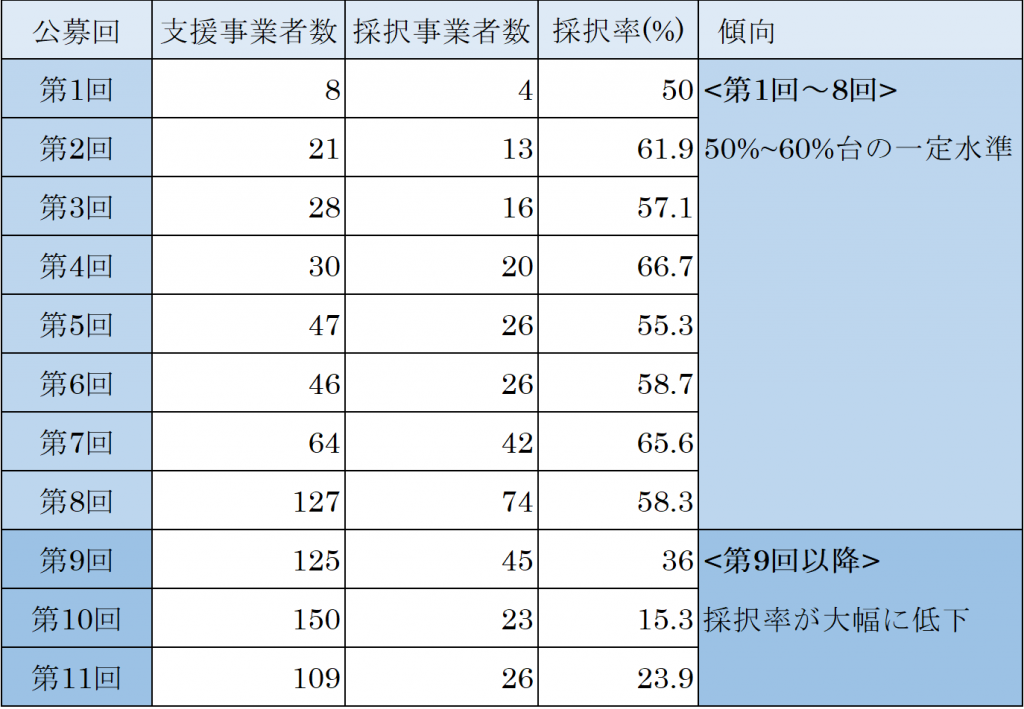

同社の支援による事業再構築補助金の採択状況は以下の通りです。

<北浜グローバル経営の事業再構築補助金支援実績>

第8回までの採択率は50%~60%台と一定の水準を維持し、採択件数も第8回で74件と、増加傾向にありました。しかし、第9回以降は採択率も採択者数も大幅に低下しています。

おそらく、従業員数の急増に伴い、コンサルティングの品質を維持できなかったことが要因と考えられます。成功報酬を売上の大半とする同社にとって、この採択率と採択者数の減少は倒産の大きな要因となったと推察されます。

3)要因③―固定費の大幅増

同社は、大阪本社を大阪梅田ツインタワーズ・サウス26階に移転しており、家賃は月額数千万円であったと考えられます。また、東京支社も一等地にあり、賃料は相当な金額であったようです。従業員数は226人まで拡大していました。このように、オフィス賃料や人件費等の固定費が大幅に増加し、経営を圧迫したことが、同社倒産の要因の一つと推察されます。

4)倒産要因のまとめ

事業再構築補助金の手続きの遅れは表面的な理由にすぎません。

オフィス移転による高い家賃負担、人件費の増加、さらには審査の厳格化や採択後の手続き遅延により進行が遅れ、資金不足が続いたことが決定的な要因になったと考えられます。

1)顧客への影響

同社は補助金の申請支援の前に、着手金等を請求しており、補助金が採択されていない顧客の中には、支払った着手金に見合う支援を受けていない、という被害も多いと思われます。

また、補助金の申請支援は、計画書の作成から、採択後の交付申請、補助対象経費の支払後の実績報告など多岐に渡り、期間は1年以上に及びます。そのため、同社の倒産により、頼りにしていたコンサルタントがいなくなり、手続きが止まってしまった事業者も多いと思われます。

2)同社と提携していた金融機関などへの影響

倒産した同社と提携していた金融機関にとっても、

・顧客との信頼関係が崩れる

・代わりのコンサルタントを探す手間とコストが生じる

・補助金の交付決定が遅れると、融資の実行も遅れる

など、深刻な影響を及ぼしていると考えられます。

また、同社からの外注で計画書の作成等を支援していた専門家にとっても、同社の倒産は、報酬が回収できないことに加え、顧客とのトラブルの原因にもなっていると思われます。

北浜グローバル経営の倒産に巻き込まれてしまった事業者は、新たにコンサルタントを見つける必要があろうかと思います。では、補助金のコンサルタントはどのように選べばよいのでしょうか。

1)経営革新等認定支援機関である

「経営革新等認定支援機関」に登録済みの士業・専門家から選びましょう。100%大丈夫ではありませんが、悪質なコンサルタントをある程度排除できます。

2)高採択率を維持している

コンサルタントを選ぶ理由としてよくありがちなのは、「大手だから」「金融機関の紹介だから」という回答です。しかし補助金の申請支援では、これだけで選ぶのは不十分です。むしろ注目してほしいのは「高採択率を維持していること」です。

補助金の審査では、事業者から提出された事業計画書等を選抜された専門家が採点し、高得点の事業者から順に採択されます。そのため、高採択率が維持されているということは、事業計画書等の品質が高い結果と考えられます。また、採択率が高いことは、顧客に向き合ってきた結果なので、採択後の支援もしっかりとしている可能性が高いです。

3)担当するコンサルタントを見極める

例えば、採択率が高いコンサル会社でも、担当者との相性が悪かったり、コンサルタントの質が低いこともあり得ます。初回面談時に、担当するコンサルタントの対応を見極めてから、契約しましょう。

4)成功報酬は安すぎず・高すぎず

価格面では、成功報酬が安すぎるところは避けた方がいいです。経験が浅い専門家だと、自信がないので安く提示することもあります。逆に、報酬が著しく高額なところも避けるべきです。高い理由としては、他のコンサルタントに丸投げしていること等が考えられます。

コンサルタントの選び方をまとめると以下のようになります。

| 良い選び方 | 悪い選び方 |

| ・経営革新等認定支援機関である ・高採択率を維持 ・担当コンサルタントの対応を見極める |

・大手だから ・金融機関の紹介だから ・成功報酬が著しく安い or 高い |

コンサルティング・ビジネス研究会は豊富な実績があり、案件ごとに複数人のコンサルタントがきめ細かく支援することで、事業再構築補助金でも高い採択率を維持しています。

担当コンサルタントを独自の基準で厳選しており、認定支援機関として登録済みのコンサルタントも多数います。お気軽にご相談ください。

(当研究会に所属するコンサルタントは、以下をご覧ください)

コンサルティング・ビジネス研究会では、中小企業の皆様に、事業計画の作成や補助金の申請を積極的に支援しています。ものづくり補助金等の採択の支援の実績は、580社以上!

是非お気軽にご相談ください。

コンサルティング・ビジネス研究会 西川 貴人(中小企業診断士)

—–